颠覆传统!PCB零残桩工艺突破224G传输瓶颈

发布时间:2025/5/9

引言:高频时代的PCB性能困局

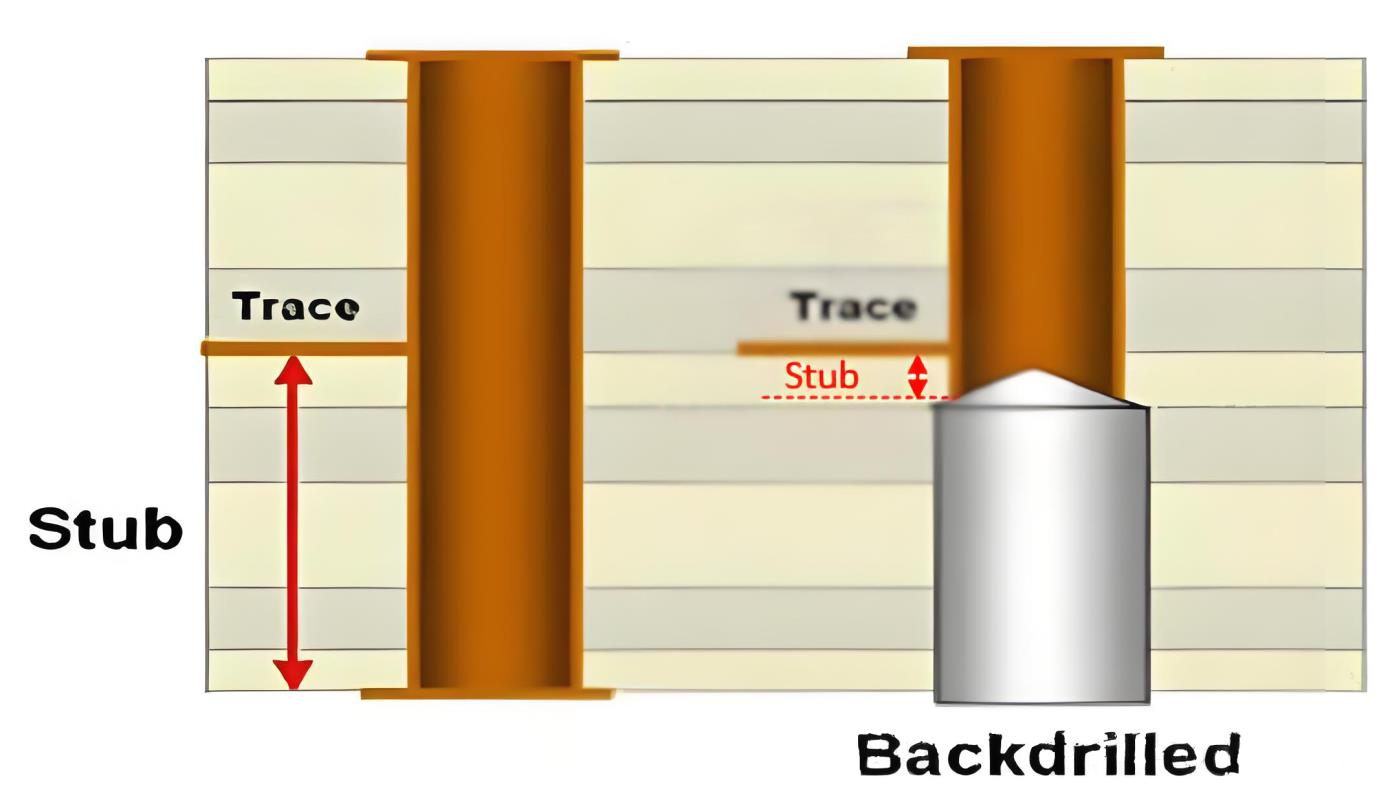

AI算力三年暴涨1700倍,112G PAM4已成数据中心标配,224G/448G接口蓄势待发。当信号速率突破200GHz,PCB基材的介电损耗(Dk/Df)与背钻残留桩(Stub)引发的阻抗突变,已成为制约传输性能的"双杀"因素。传统机械背钻工艺的物理极限(最低2mil残桩),在高频PCB领域如同"带着镣铐跳舞"。

传统工艺的桎梏:从25G到224G的生死线

在25G时代,12mil残桩尚可满足信号完整性需求。但根据IEEE 802.3ck标准测算,112G PAM4信号对残桩的容忍度骤降至6mil,224G时代更需压缩至3mil以下——这已触及机械钻头0.2mm径跳误差的物理极限。

关键数据:

·残桩每增加1mil,112G信号插损增加0.15dB/inch

·传统背钻工艺成本占PCB总制造成本12%-18%

·3D背钻技术使加工时长增加40%,良率下降8%

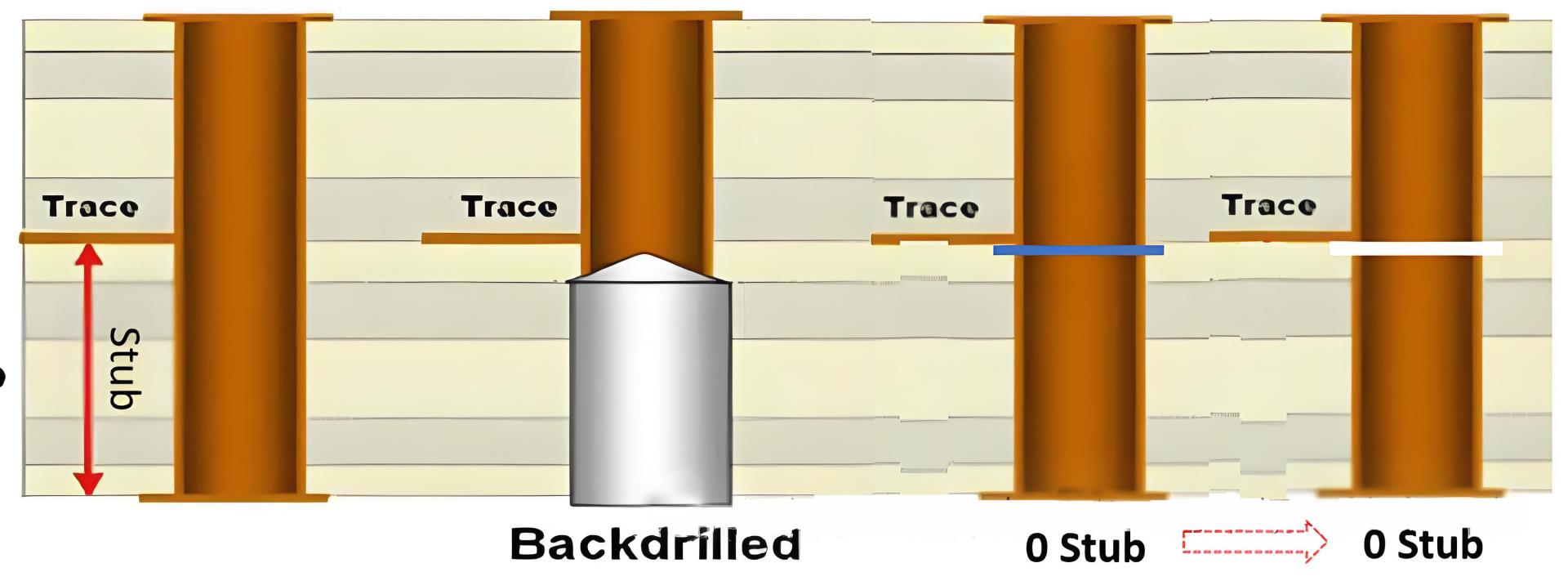

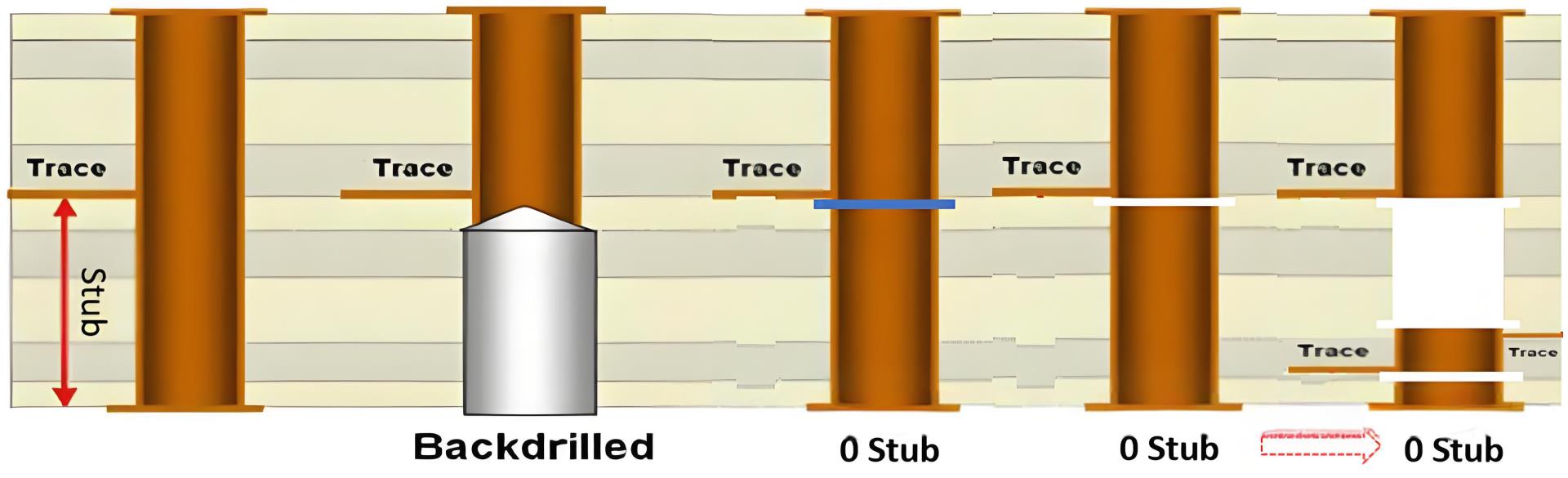

破局之道:0 Stub工艺的三重进化论

1.0 铜层阻断:从减法到重构的思维跃迁

2.0 动态溶解:材料科学的革命性突破

引入碱性可溶阻镀膜,在沉铜工序中自动溶解形成微腔体。经测试:·溶解率≥99.8%(pH=12.5,45℃环境)

·层压耐受性:180℃/400psi条件下无变形

·介电常数稳定性:ΔDk≤0.02(10GHz)

3.0 同孔复用:布线密度的指数级提升

·布线密度提升300%

·串扰降低18dB@56GHz

·阻抗一致性±3Ω(优于IPC-A-600H标准)

四大技术支柱:量产落地的关键突破

1.纳米级感光材料

开发含氟聚酰亚胺基光刻胶,实现5μm线宽精度(传统干膜极限15μm),耐温性提升至200℃。2.激光诱导微结构技术

采用355nm紫外激光器,在60μm孔径内加工出0.5μm精度的绝缘槽:text{加工精度} = \frac{\lambda}{2NA} = \frac{355nm}{2×0.8} ≈ 222nm ]

3.界面增强工艺

创新等离子体接枝技术,使树脂-铜结合力提升至1.8N/mm(传统工艺1.2N/mm)。4.智能补偿算法

基于机器学习开发形变补偿模型,将多层压合偏移量控制在±12μm(行业标准±25μm)。行业冲击波:改写PCB制造规则

在AI服务器领域:·可使224G信号传输距离延长35%

·背钻成本降低60%

·布线层数减少2层(8层板实现原10层板性能)

我公司PCB工厂测试数据显示:

|

指标 |

传统工艺 |

0 Stub工艺 |

|

插损@224GHz |

-2.1dB |

-1.4Db |

|

眼图高度 |

68mV |

92Mv |

|

良率 |

83% |

95% |

未来战场:工艺天花板与新挑战

·层间对准精度需达±8μm

·高频材料Z轴CTE需控制在25ppm/℃以内

·动态溶解工艺对厚径比15:1深孔的实现能力

业界预测:2026年该工艺将占据高速PCB市场35%份额,带动全球HDI板市场规模突破120亿美元。

结语:从制造革命到设计革命

0 Stub工艺不仅是加工技术的突破,更催生了"三维立体布线"新范式。当残桩归零与同孔复用形成化学反应,PCB设计正从平面时代迈入立体时代——这场静默革命,或将重塑整个电子产业链的竞争格局。